近期,越南多家紡織工廠出現了一種耐人尋味的現象:工人們加班加點并非為了生產更多產品,而是忙于撕下已縫制在服裝上的“中國制造”標簽,替換為“越南制造”或其他國家標識。這一現象背后,折射出全球產業鏈重構過程中新興制造業國家的復雜心態與戰略選擇。

撕標簽潮流的緣起

這一風潮始于印度。隨著中美貿易摩擦加劇及部分西方國家推行“中國+1”供應鏈多元化策略,印度率先鼓勵企業將原產于中國的產品改標為“印度制造”,以規避關稅壁壘、迎合市場偏好。越南部分工廠敏銳地捕捉到這一商機,迅速效仿:從中國進口半成品或成品服裝,經簡單加工后更換標簽,利用原產地規則實現“洗產地”。

經濟利益驅動與合規風險

對越南工廠而言,此舉的直接動機是利潤。一件在中國生產成本為5美元的T恤,若以“越南制造”身份出口至歐美市場,可享受關稅優惠或避開特定貿易限制,溢價空間可達20%-30%。這種操作游走在法律邊緣。根據世界貿易組織原產地規則,實質性轉型(即改變產品稅則歸類)才能認定為該國生產。單純更換標簽涉嫌偽造原產地,一旦被進口國海關查獲,將面臨高額罰款乃至失去貿易優惠資格。

產業鏈依賴的尷尬現實

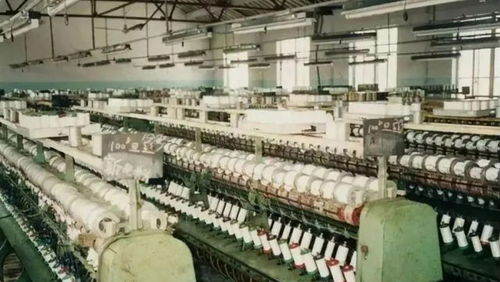

撕標簽現象凸顯了越南制造業的深層困境:盡管越南已成為全球第二大紡織品出口國,但其產業鏈仍高度依賴中國。越南紡織業55%的面料、70%的輔料需從中國進口,本土企業多集中于裁剪、縫紉等低附加值環節。這種“中國原料—越南加工”模式,使越南難以擺脫“代工基地”標簽。有工廠主坦言:“我們能撕掉衣服上的中國標簽,卻撕不掉產業鏈上的中國印記。”

長期轉型的必然選擇

短期投機行為難以持續。越南政府已意識到問題,開始推動“垂直整合戰略”:鼓勵本土企業發展紡紗、織布、染整等上游產業,減少對華依賴。例如,越南紡織集團(Vinatex)計劃在2025年前將國內面料自給率提升至60%。同時,越南正通過《歐盟-越南自由貿易協定》(EVFTA)等高標準貿易協議,倒逼企業提升合規性,從“洗產地”轉向“真制造”。

對全球供應鏈的啟示

越南的“標簽焦慮”是全球化進程中的一個縮影。它警示新興制造業國家:依靠政策套利難以構建核心競爭力。只有夯實基礎設施、培育完整產業鏈、加強技術創新,才能真正在國際分工中占據不可替代的位置。而對于中國制造業而言,這一現象也提醒其需向價值鏈上游攀升,從“世界工廠”轉型為“世界引擎”,方能應對日益復雜的全球貿易生態。

未來,隨著數字化溯源技術(如區塊鏈)在海關監管中的普及,“洗產地”操作空間將日益收窄。越南與其效仿印度撕標簽,不如借鑒中國改革開放的經驗:以市場化改革培育內生動能,用實力贏得“制造標簽”的歸屬權。